公益社団法人日本産科婦人科学会

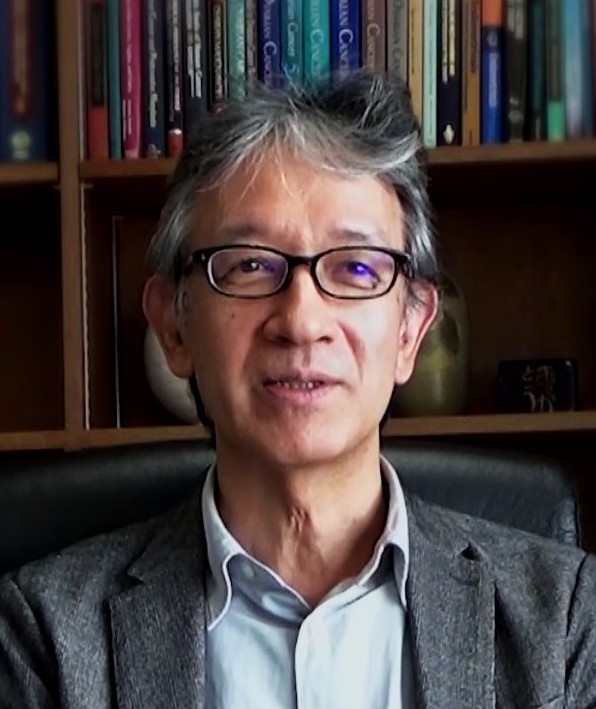

理事長 万代 昌紀

日本産科婦人科学会の会員の皆様におかれましては日々ご健勝でご活躍のこととお慶び申し上げます。

私は、このたび、第7代理事長を拝命いたしました。本会は2005(平成17)年から理事長制となり、初代武谷雄二先生、第2代吉村泰典先生、第3代小西郁生先生、第4代藤井知行先生、第5代木村正先生、第6代加藤聖子先生のもと大きな発展を遂げてまいりました。この偉大な先輩方の後継に選んでいただきましたことを本当に栄誉なことと思いますと同時に、その責任の重さも痛感しております。会員の皆様とともに「産科学及び婦人科学の進歩・発展を図りもって人類・社会の福祉に貢献する」と言う本会がかかげる目標に向かい2年間の任期を精一杯努める所存です。

私自身はこれまで、婦人科腫瘍の分野を中心にキャリアを重ねてきました。研究ではがん免疫、臨床ではロボット悪性腫瘍手術が専門です。しかしながら、私が内科や外科ではなく産婦人科を選んだのは、産婦人科が生命の誕生、世代の継承にかかわる唯一の医学分野だからです。腫瘍を専攻するようになってもその視点を忘れたことはありません。産婦人科医としての道を歩み始めたとき、多くの先輩から産婦人科は心からおめでとうと言える機会が圧倒的に多い科だ、と言われました。それから30年が経ちますが、いまでも私のなかでは、その言葉はちゃんと生きています。産婦人科はリスキーだ、ブラックだ、と言われるたびに、いや、こんな素晴らしい分野はほかにない、と言い返したい気持ちになります。産婦人科医として生きることの厳しさを認めざるを得ない状況もまた事実ではありますが、その問題にもっとも早くから継続的に取り組み、改善してきたのもわれわれの分野だと思います。

いま、日本は少子化の波にさらされつつあります。この影響はまだ、始まったばかりで今後、長期にわたってわれわれの社会に深刻な影響を与え続けることは間違いありません。日本という国がはたして存続できるのか、とさえ思われる状況です。多くの若者が、子供を持つことは人生の重荷でありリスクである、と感じているとも言われています。どうしてこんなことになってしまったのでしょうか?子供を授かることが掛け値なしに素晴らしいことだという価値観を日本人はどこに忘れてきてしまったのでしょうか?いま、もう一度、命の誕生の素晴らしさを社会に認識してもらうためには、われわれ産婦人科が最前線に立つ必要があります。そして心からお母さん、お父さんにおめでとう、と言ってあげられる必要があります。そのためには、まず、われわれ産婦人科医が心身ともに健康でなくてはなりません。過労でよれよれになっていてはいけません。将来のキャリアに不安を持っていてはなりません。何よりもわれわれ産婦人科医、特に若い医師たちが本心から自分の分野・仕事に魅力と可能性と誇りを感じていなければなりません。産婦人科医がしょぼくれている国に未来はない。われわれが笑顔で働いて、お母さんを笑顔にし、日本全体を笑顔にするために、学会は頑張る時だと思います。

若干、語弊がありそうな言葉をあえて選ばせていただきますと、私の目標は『Make OBGY Great Again』です。しかし、それは古き良き時代を懐かしんで取り戻そうというのではなく、時代とともに前に進むことによって、本来、持っているはずの産婦人科分野の輝きを取り戻したい、という意図です。その意味では『Make OBGY Creative and Attractive Again』のほうが語弊がなく正確でしょうか?いま生まれつつある最新のテクノロジーは今後、われわれの領域でこそ、多くの恩恵と成果をもたらすはずだと思います。日本の産婦人科の未来は明るい。そして、若い世代にそのことを確信(convince)させることこそが、日本産科婦人科学会の最大の使命だと思います。みなさん、一緒にがんばりましょう。