本サイトに掲載されている情報、写真、イラストなど文字・画像等のコンテンツの著作権は特段の記載がない限り、公益社団法人日本産科婦人科学会に帰属します。

非営利目的かつ個人での使用を目的として印字や保存を行う場合やその他著作権法に認められる場合を除き、本会の許諾なくWEBサイトのデータの一部又は全部をそのまま又は改変して転用・複製・転載・頒布・切除・販売することを一切禁じます。

妊娠37週から41週までの間に出産することを、正期産といいます。それに対して、妊娠22週から36週までの間に出産することを、早産といいます。早産で生まれた赤ちゃんを、早産児と呼びます。

日本における早産の割合は5.7%であり、これは世界で最も少ない部類に入ります1)。一方、諸外国における早産の割合は5~18%で、世界中で毎年100万人の早産児が亡くなっています。

早産、後期の流産、子宮の手術(円錐切除術・広汎子宮頸部摘出術)、自己免疫疾患(全身性エリテマトーデス・慢性関節リウマチ・抗リン脂質抗体症候群)、糖尿病、子宮内膜症・子宮腺筋症、元々のやせた体格

多胎(双子や三つ子)の妊娠、子宮の出口(子宮頸管)が短い、腟や子宮頸管・尿路などの感染症、妊娠中の体重増加が少ない

ご自分の状況を正確に理解し、妊娠する前から体調を整えておくこと(プレコンセプションケア)で、早産のリスクを減らせる可能性があります。一方で、妊娠中に深刻な病気(妊娠高血圧症候群・前置胎盤・常位胎盤早期剥離など)を発症し、妊娠を継続するのが困難な場合は、早産せざるを得ないケースもあります。

早産児の体重の目安は、妊娠22週で500g、26週で800g、30週で1,500g、34週で2,200gぐらいです。赤ちゃんの肺や脳の機能が成熟するのは、妊娠34週頃といわれています。妊娠34週よりも早い週数(34週未満)で生まれた赤ちゃんは、新生児の集中治療室(NICU)で、呼吸(肺)や循環(心臓)、栄養のサポートを受けながら発育します。

日本の新生児医療は世界でもトップレベルにあり、早産児の多くが生存して退院できるようになっています。ただ、中にはハンディキャップが残り、退院後も医療的ケアが必要な赤ちゃんがいることも事実です。

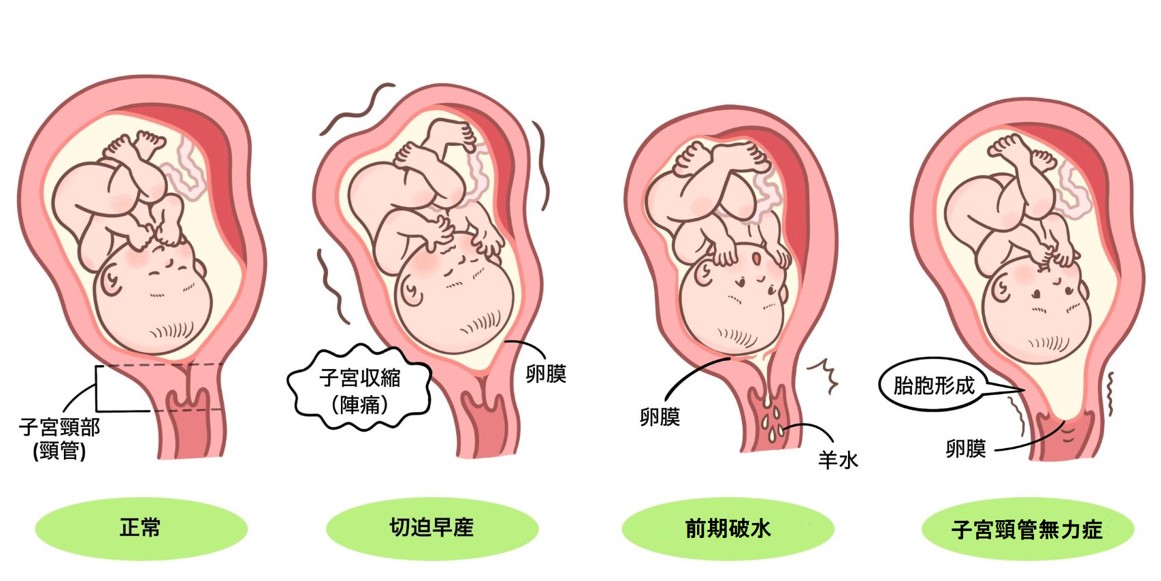

お腹のはりや痛み(子宮収縮)が規則的にあり、子宮の出口(子宮頸管)も開き始めるなど、早産の危険性がさし迫っている状態を、切迫早産といいます。切迫早産と前後して、子宮の中で赤ちゃんを包んでいる膜(卵膜)が破れ、羊水が流れ出てしまうこともあります(前期破水)。いったん破水すると、腟の細菌が子宮内へ感染したり、羊水が減って赤ちゃんが圧迫されたりするので、短期間で早産してしまうことも多いです。

切迫早産に対して、お腹のはりを抑える目的で、子宮収縮抑制薬を使用することがあります。子宮の収縮が頻回で、子宮の出口が2cm以上開くなど、早産の危険性が高い場合は、入院したうえで、リトドリン塩酸塩や硫酸マグネシウムの点滴治療が行われています。これらの点滴を始めると、手が震えたり、動悸がしたり、全身倦怠感が起こったりしますが、徐々に慣れてくることが多いです。

もし、妊娠34週未満で早産してしまいそうな場合は、副腎皮質ステロイドというホルモンを注射することがあります。お母さんに副腎皮質ステロイドを投与すると、赤ちゃんの肺が成熟し、脳の出血を予防するといわれています。

前期破水してしまった場合は、赤ちゃんへ感染が及ばないよう、お母さんに抗菌薬を投与します。赤ちゃんの成熟との兼ね合いもありますが、妊娠34週以降であれば、あえて子宮収縮抑制薬を投与せず、感染に注意しながら慎重に様子を見ることも多いです。

子宮の出口にあたる子宮頸管は、ふだんは硬く閉じていますが、出産のときだけ開いて、赤ちゃんの通り道(産道)になります。妊娠の中期に、お腹のはりや出血といった症状がないまま、子宮頸管が静かに開き、赤ちゃんを包む袋(胎胞)が出てくる状態を、子宮頸管無力症と呼んでいます。

子宮頸管無力症の原因はよく分かっていませんが、元々の体質的な問題にくわえて、以前の出産や子宮の手術が影響している可能性があります。

以前の妊娠で子宮頸管無力症と診断された方は、妊娠12週すぎに子宮頸管をしばっておく(予防的子宮頸管縫縮術)ことで、流産や早産を未然に防げる可能性があります。

妊娠の中期に子宮頸管が短くなり、胎胞が出てきた場合でも、子宮頸管をしばることがあります(治療的子宮頸管縫縮術)。ただ、この治療的縫縮術がいつも上手くいくとは限りません。手術中に胎胞が破れて破水したり、しばる糸で子宮頸管を余計に傷つけてしまうこともあります。お腹のはりが強かったり、出血が多い場合は、手術を回避せざるをえません。

もし子宮頸管無力症と診断されたら、手術するのか、それとも慎重に様子を見るのか、主治医とよくご相談ください。

妊娠中は、適度な食事とスポーツ(有酸素運動)により、体重を上手にコントロールしてください。

仕事も続けていただいて構いませんが、重労働や長時間労働、ストレスのかかる仕事は、早産のリスクを高めることが分かっています2)。もし仕事中によくお腹がはるときは、主治医や勤め先の上司・労務管理担当者に相談してください。安静や勤務の緩和が必要な場合は、厚生労働省の 母性健康管理指導事項連絡カード もご活用いただけます。

![]() 日本産婦人科医会:「妊娠・出産のための動画シリーズ」

日本産婦人科医会:「妊娠・出産のための動画シリーズ」

【参考文献】

1) Isayama T. The clinical management and outcomes of extremely preterm infants in Japan: past, present, and future. Transl Pediatr.

2) van Melick MJ. Shift work, long working hours and preterm birth: a systematic review and meta-analysis. Int Arch Occup Environ Health.