本サイトに掲載されている情報、写真、イラストなど文字・画像等のコンテンツの著作権は特段の記載がない限り、公益社団法人日本産科婦人科学会に帰属します。

非営利目的かつ個人での使用を目的として印字や保存を行う場合やその他著作権法に認められる場合を除き、本会の許諾なくWEBサイトのデータの一部又は全部をそのまま又は改変して転用・複製・転載・頒布・切除・販売することを一切禁じます。

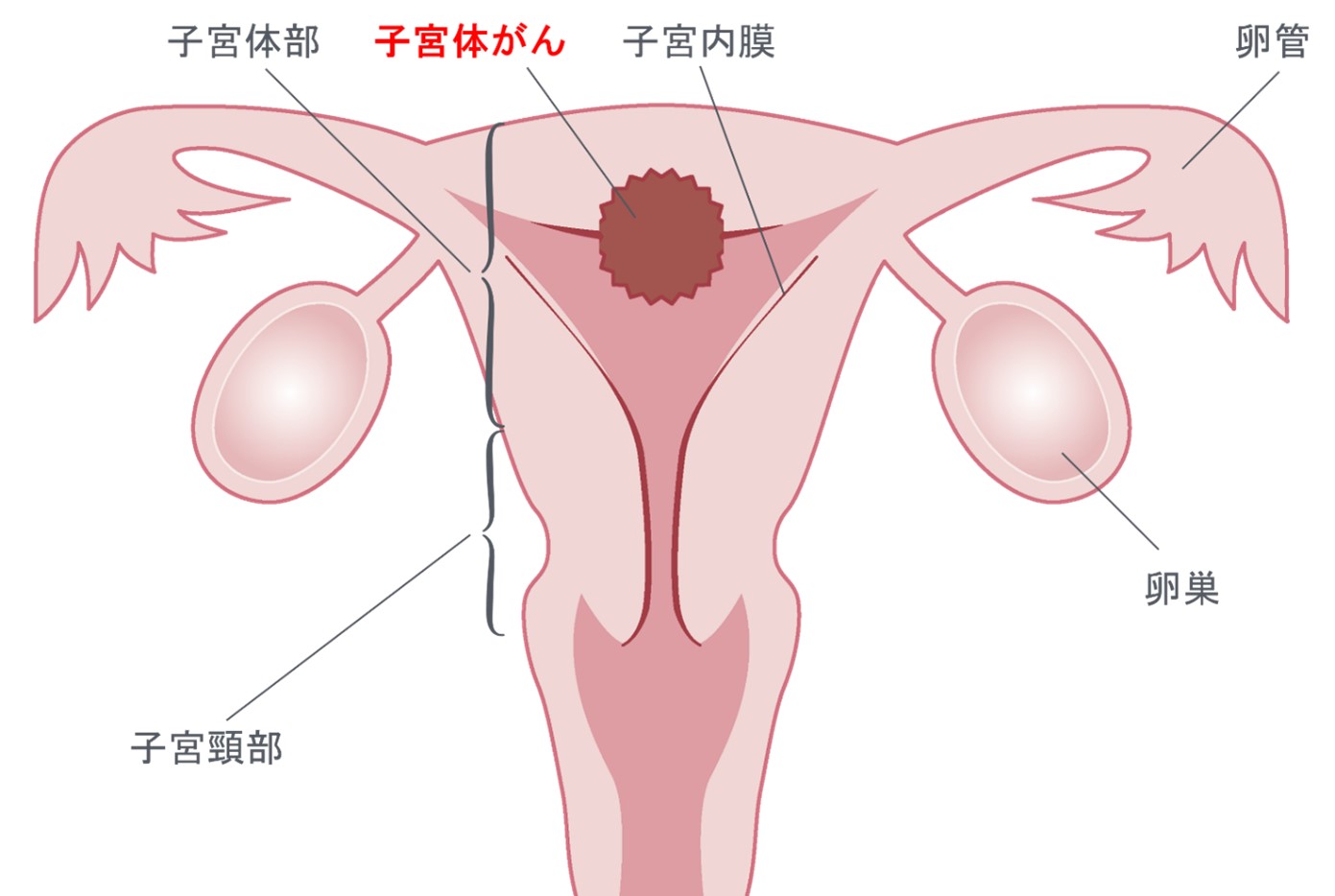

子宮は、妊娠したときに胎児を育てる場所になる子宮体部と、出産のときに産道の一部になる子宮頸部に分けられます。このうち子宮体部に発生するがんが、子宮体がんです。子宮体部の内側にある子宮内膜は、卵巣から分泌される卵胞ホルモン(エストロゲン)の影響をうけて発育し、剥がれると月経血になります。子宮体がんはほとんどが子宮内膜から発生しますので、子宮内膜がんとも呼ばれています。

日本では、毎年約18,000人の女性が子宮体がんにかかり、約2,500人の方が亡くなっています。婦人科のがんで最も多いのが子宮体がんで、今も年々増加しています。

子宮体がんの発生には、卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)という、2つの女性ホルモンが深く関わっています。卵胞ホルモンには子宮内膜の細胞を増やして厚くする働きがあり、黄体ホルモンは逆に子宮内膜の細胞が増えるのを抑える働きがあります。もし卵胞ホルモンと黄体ホルモンの働きが乱れて、子宮内膜の細胞が増え続けてしまうと、子宮内膜増殖症という前段階を経て、子宮体がん(子宮内膜がん)が発生すると考えられています。出産したことがない、肥満、月経不順がある、卵胞ホルモン製剤だけを服用し続けているといった方は、子宮体がんのリスクが高いと言われています。

一方で、女性ホルモンと関係なく発生する子宮体がんもあります。このタイプは高齢者に多くみられ、がんに関連する遺伝子の異常が原因と言われています。高血圧や糖尿病を患っていたり、近親者に乳がんや大腸がんの患者がおられる方も、子宮体がんのリスクが高いです。

子宮体がんで最も多い自覚症状は、不正な性器出血(異常子宮出血)です。子宮体がんにかかりやすい年代は、子宮頸がんと比べて高齢なことが多いので、とくに更年期や閉経後に不正な出血を認めた場合は、産婦人科を受診してください。更年期や閉経を迎える前でも、もともと月経不順だったり、乳がんを患ったことがある方は要注意です。

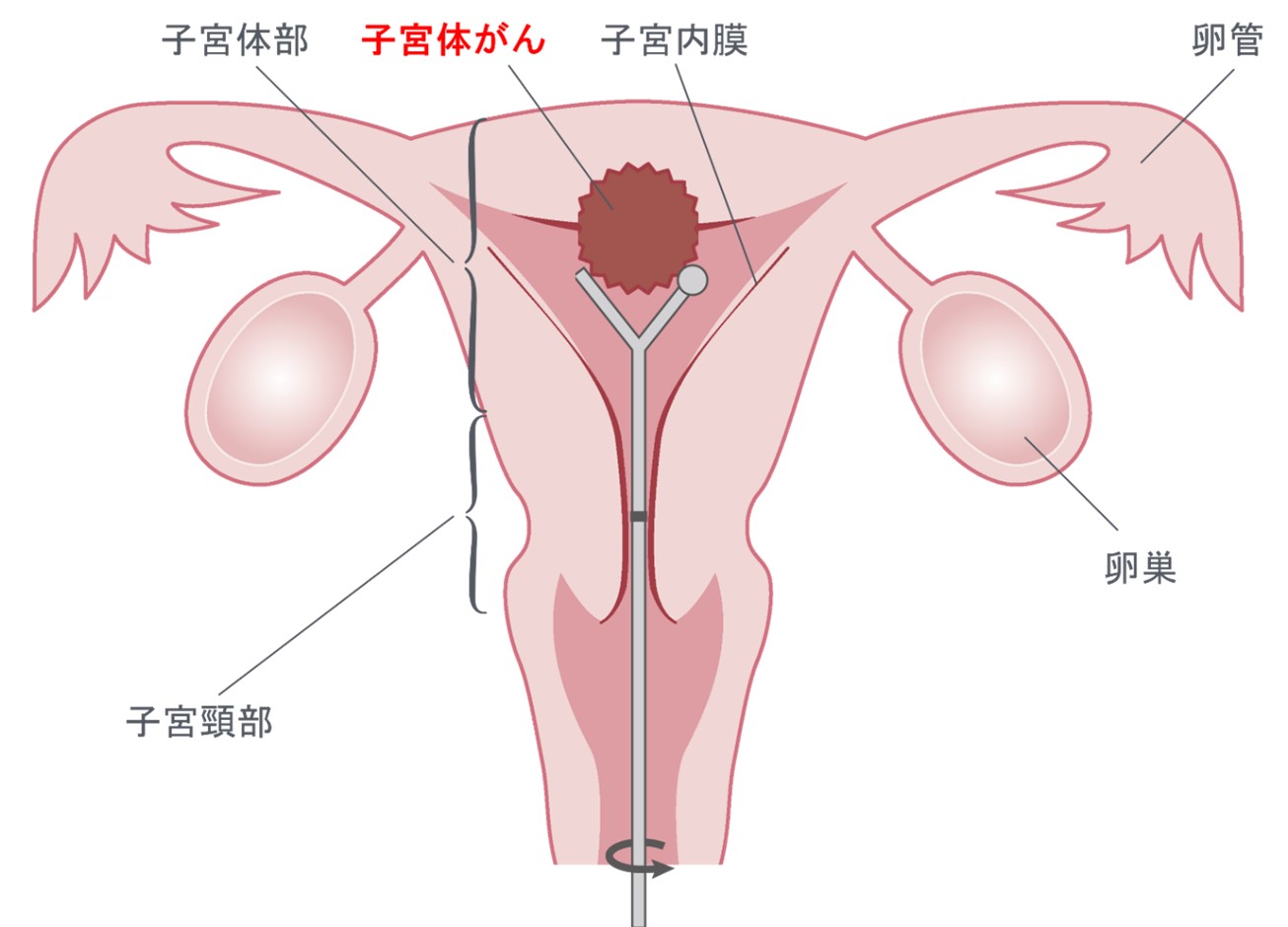

子宮内膜の検査は、子宮頸がんと同じように、外来で行うことができます。子宮の内部へ細い棒状の器具を挿入し、細胞を採取する子宮内膜細胞診や、組織を採取する子宮内膜吸引組織診が一般的です。疑わしい箇所があれば、スプーン状の器具を使って組織を採取することもあります。子宮体がんになると子宮内膜が厚くなることが多いので、超音波検査も有用な検査の1つですが、初期のがんだと検出できない可能性があります。

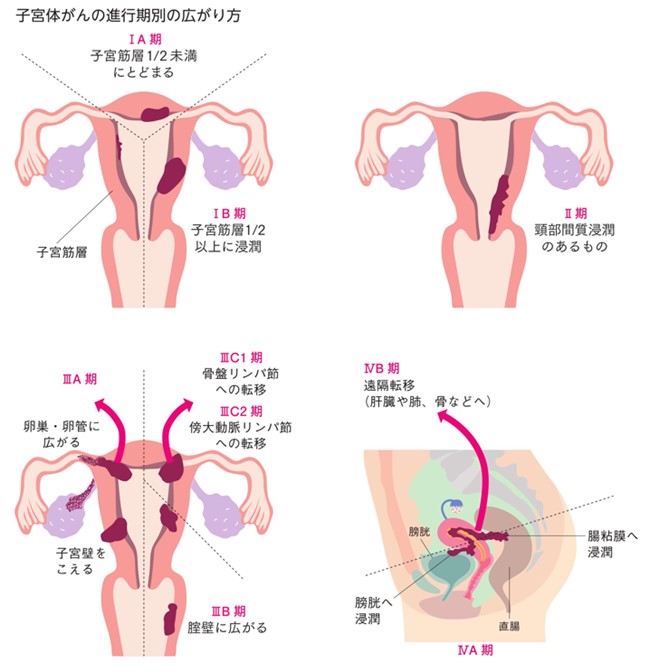

子宮体がんの進行期(ステージ)は、がんの進み具合や広がりによって、Ⅰ期からⅣ期に分類されます。

出典:日本婦人科腫瘍学会「患者さんとご家族のための子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん 治療ガイドライン第3版」p.84

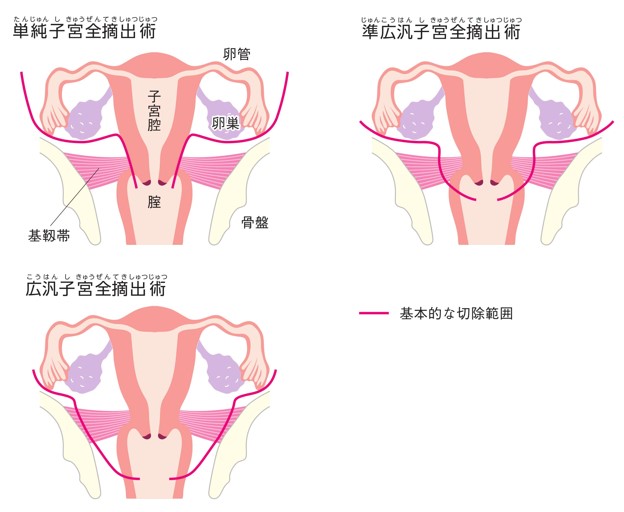

がんの進み具合にもよりますが、子宮、卵巣・卵管、リンパ節を摘出する手術が一般的です。

出典:日本婦人科腫瘍学会「患者さんとご家族のための子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん 治療ガイドライン第3版」p.87

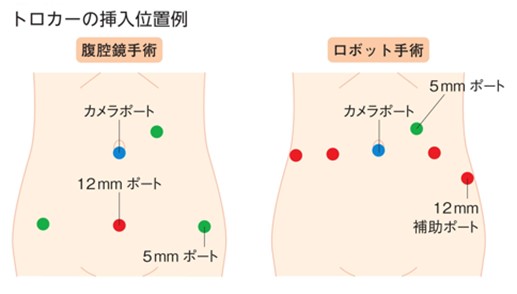

子宮の切除方法は、がんの広がりによって異なります。従来の開腹術にくわえて、最近は子宮体がんの腹腔鏡手術やロボット手術にも保険診療が適応されています。施設にもよりますが、一定の条件を満たせば、体の負担がより少ない手術も可能かもしれません。

出典:日本婦人科腫瘍学会「患者さんとご家族のための子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん 治療ガイドライン第3版」p.90

手術でがんの病巣を完全に摘出するのが困難と判断された場合や、手術後にがんの再発リスクが高いことが判明した場合は、抗がん剤治療(化学療法)や放射線治療などが行われます。抗がん剤治療は、アドリアマイシンとシスプラチンの併用療法、あるいはパクリタキセルとカルボプラチンの併用療法が一般的です。最近は、免疫チェックポイント阻害薬(抗PD-1抗体ペムブロリズマブ)や分子標的薬(血管新生阻害剤レンバチニブ)といった、治療の新たな選択肢も増えています。

若い女性が子宮体がんを発症し、将来の妊娠・出産に向けて、子宮の温存を希望なさる場合は、ホルモン剤を使って治療することもあります。ただし、対象はごく初期の子宮体がんに限られ、治療できるがんのタイプも決まっています。

子宮体がん(子宮内膜がん)は、治りにくいタイプのがんではありません。病気が子宮にとどまっていれば、80%以上の方が治癒します。不正な性器出血(異常子宮出血)を認めることが多いので、その初期症状を見逃さないことが重要です。子宮体がんの検査に特別な準備は必要なく、超音波や細胞・組織の検査が、割と簡単に受けられます。がんを克服するには、何といっても早期発見・早期治療が大切です。もし気になる症状があれば、お近くの産婦人科へご相談ください。

![]() 日本婦人科腫瘍学会:「動画アニメで婦人科がんのことを知ろう/患者さん向け動画アニメーション」

日本婦人科腫瘍学会:「動画アニメで婦人科がんのことを知ろう/患者さん向け動画アニメーション」