本サイトに掲載されている情報、写真、イラストなど文字・画像等のコンテンツの著作権は特段の記載がない限り、公益社団法人日本産科婦人科学会に帰属します。

非営利目的かつ個人での使用を目的として印字や保存を行う場合やその他著作権法に認められる場合を除き、本会の許諾なくWEBサイトのデータの一部又は全部をそのまま又は改変して転用・複製・転載・頒布・切除・販売することを一切禁じます。

卵巣の機能が徐々に低下し、ついには月経が永久に停止することを「閉経」いいます。月経が1年以上止まっていることを確認してから、1年前を振り返って閉経と診断します。

日本人女性が閉経する平均年齢は、50歳前後といわれています。ただ閉経の年齢は個人差が大きく、早い人で40代前半、遅い人だと50代後半で閉経を迎えます。

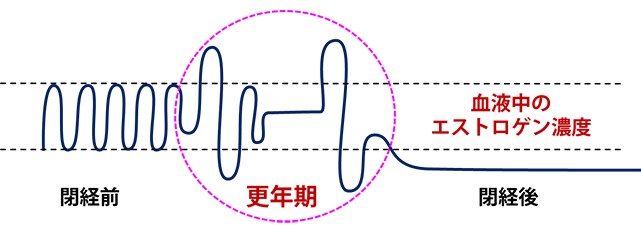

閉経前の5年間と閉経後の5年間をあわせた10年間を「更年期」といいます。更年期には様々な症状(更年期症状)が現れますが、特に症状が重く日常生活に支障をきたすような状態を「更年期障害」といいます。

更年期障害の主な原因は、女性ホルモン(エストロゲン)が大きくゆらぎながら低下していくことです。さらには、加齢によるからだの変化や、精神的・心理的な要因、家庭や職場などの社会的要因などが、複合的に影響して、更年期障害を発症すると考えられています。

更年期にさしかかり、卵巣の機能が低下し始めると、月経周期は短くなります。卵巣の機能がさらに低下すると、今度は月経周期が長くなり、最終的に閉経を迎えます。40歳を過ぎて月経周期が不順になり始めたら、更年期にさしかかっているのかもしれません。

![]() 日本女性医学学会:「更年期を心地よく過ごすために知っておきたいこと(更年期の基礎知識)」

日本女性医学学会:「更年期を心地よく過ごすために知っておきたいこと(更年期の基礎知識)」

更年期障害の症状は、大きく3つに分けられます。

ほてり、のぼせ、ホットフラッシュ、発汗

めまい、動悸、胸が締め付けられる、頭痛、肩こり、腰や背中の痛み、関節の痛み、冷え、しびれ、疲れやすい

気分が落ち込む、意欲が低下する、イライラする、情緒が不安定、眠れない

更年期障害の多彩な症状の陰に、何か深刻な病気が潜んでいないか、確認しておくことは大切です。産婦人科だけでなく、内科や整形外科、耳鼻科、心療内科、精神科への受診をお勧めすることがあります。

![]() 日本女性医学学会:「よくある女性の病気【更年期女性に認められる症状】」

日本女性医学学会:「よくある女性の病気【更年期女性に認められる症状】」

更年期障害には、身体的・心理的・社会的な要因が、複雑に影響しています。更年期障害の治療では、まず問診を行い、患者さんの訴えを丁寧にお聞きします。次に、生活習慣の改善(食事や運動、睡眠時間の確保など)や心理療法を試みます。

![]() 日本女性医学学会:「毎日の生活から改善!更年期のセルフケアとは(更年期のセルフケア)」

日本女性医学学会:「毎日の生活から改善!更年期のセルフケアとは(更年期のセルフケア)」

それでも症状が改善しない場合は、薬物療法を行います。更年期障害の薬物療法は、大きく3つに分けられます。

更年期障害の原因は、エストロゲンのゆらぎと減少ですから、少量のエストロゲンを補う治療法(ホルモン補充療法:HRT)が効果的です。ほてり・のぼせ・ホットフラッシュ・発汗といった、血管が開いて熱を放出するときの症状に対して、HRTは特に有効です。更年期を過ぎると、心臓・血管の病気や骨粗鬆症が増えてきますが、HRTはこれらの病気の予防にも有効といわれています。

通常HRTでは、エストロゲンと黄体ホルモンという、2種類のホルモン剤を組み合わせて投与します(エストロゲン・黄体ホルモン併用療法)。これは、エストロゲン投与による、子宮内膜増殖症や子宮内膜がんのリスクを減らすためです。手術で子宮を摘出した方であれは、黄体ホルモンを併用する必要はありません(エストロゲン単独療法)。

HRTで用いるホルモン剤には、飲み薬や貼り薬、塗り薬、腟錠など、いくつものタイプがあります。それらの投与法もさまざまですから、主治医とよく相談して、最適な治療法を選んでください。

以前に、HRTによる乳がんのリスクを強調された時期がありました。今では、HRTによる乳がんのリスクは、飲酒など生活習慣による乳がんのリスクと、同程度かそれ以下であることが分かっています。

漢方薬は、いくつもの生薬を組み合わせて作られています。患者さんの症状や体質(証)に合わせた漢方薬を投与することで、からだとこころの乱れがトータルで回復すると期待されています。更年期障害で処方されることが多いのは、当帰芍薬散・加味逍遥散・桂枝茯苓丸です。

体力が弱く、貧血や冷え症の傾向がある方には、当帰芍薬散を投与します。体力が弱くて、疲れやすく、不安や不眠といった精神面の症状がある方には、加味逍遥散を投与します。体力が中等度あり、のぼせや、下腹部に抵抗・圧痛がある方には、桂枝茯苓丸を投与します。

気分の落ち込み・意欲の低下・イライラ・情緒が不安定・不眠など、こころの症状(精神症状)が辛い場合は、抗うつ薬・抗不安薬・睡眠薬といった向精神薬が用いられます。新しいタイプの抗うつ薬である、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)やセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)は、副作用が少なく、ほてりや発汗といった症状にも有効です。

![]() 日本女性医学学会:「正しい知識で選ぶ!更年期を健やかに過ごす治療法(更年期の治療法)」

日本女性医学学会:「正しい知識で選ぶ!更年期を健やかに過ごす治療法(更年期の治療法)」

日本人女性の平均寿命は現在87歳ですから、更年期はまさに人生の折り返し地点です。更年期障害でお困りのことがあれば、ひとりで悩まずに、お近くの産婦人科へご相談ください。皆さんが明るく健康に、更年期を乗り越えられるよう、産婦人科医がお手伝いします。